| >> はじめに |

|

基本設定は前回までですべて終わっていますので、早速バックアップ・ジョブの作成を行っていきます。Oracle APMを使用したRMANによるバックアップでは、かなり豊富なオプション機能をサポートしています。まずはその各種機能の確認から行っていきます。

| >> RMANによるバックアップのオプションについて |

|

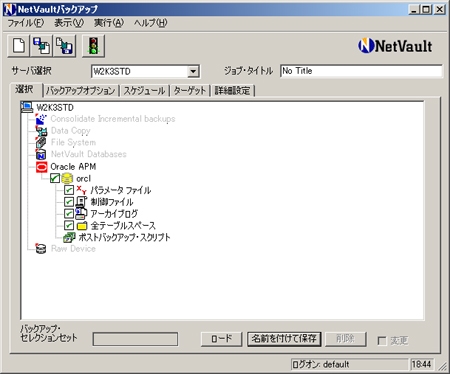

まずはじめに、バックアップの選択を行います。

一般的には、インスタンス全体の選択を行っておけば問題ありません。個々に、アーカイブログのみのバックアップなどを行ったりする場合には、選択を変更することもあります。

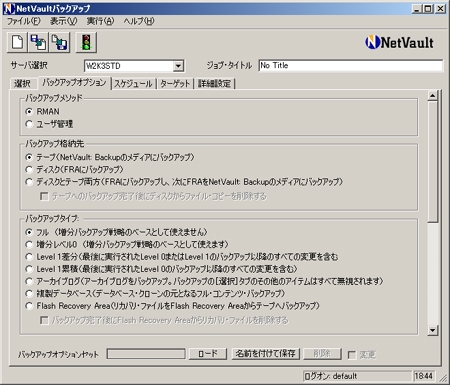

次に、バックアップオプションのタブを確認すると、縦に長くオプションが用意されていることが分かります。まずは、前半部分のオプションについて見ていきます。

■バックアップメソッド

- RMAN - デフォルトでは、このRMANの設定になっています。OracleのRecovery Managerの機能を使用して、論理的なバックアップを、Oracle APMがNetVault Backupと連携して行うことを可能にしています。

通常は、RMANスクリプトを作成して実行するところを、Oracle APMでは内部的に作成し、ユーザから見た場合にはGUIで簡単に対象を指定してのバックアップが実行できたり、すべてではないものの、代表的なオプションはほとんどGUIのチェックボックスで指定できるようになっています。- ユーザ管理 - 従来からある"ALTER TABLESPACE BEGIN/END BACKUP"を使用して、データファイルを物理的に取得する方法です。詳細は、別途ご紹介します。

■バックアップ格納先

- テープ(NetVault: Backupのメディアにバックアップ) - もっとも一般的なNetVault Backupで管理されるデバイスに対して、データをバックアップする格納先であり、NetVault Backupの代表的な機能である仮想テープ・ライブラリ (VTL) もディスクへのバックアップですが、この項目に含まれます。テープというよりも、NetVault Backup管理下のデバイスという方が分かりやすいかもしれません。

- ディスク(FRAにバックアップ) - Oracle APM v5.5からの新機能で、Oracle側で管理されるディスク領域へのバックアップになります。Oracle 10gから実装されたFrash Recovery Area (FRA) には、オンラインREDOログやアーカイブログなど、Oracleで使用される重要なファイルが格納されますが、Oracle Enterprise Managerなどで実行したバックアップも、このFRAに格納されます。Oracle APM v5.5からは、NetVaultのGUIを使用して、この領域へバックアップができるようになりました。

- ディスクとテープ両方(FRAにバックアップし、次にFRAをNetVault: Backupのメディアにバックアップ) - FRAは、Oracleで管理される領域ですが、Oracle APM v5.5ではこのFRA自体のバックアップも行えるようになりました。一度FRAへディスクを対象としたバックアップを行い、その後FRA全体をテープにバックアップすることが可能です。これを連携して行うのが、この項目になります。

■バックアップタイプ

- フル - 最も基本的な選択であり、選択されたすべてのデータのフルバックアップを行います。デフォルトではこのフルバックアップを行います。

- 増分レベル0 - フルバックアップに似ていますが、この後のLevel1差分/増分のベースとして使用します。フルバックアップは、差分増分バックアップのベースとして使用できないため、必ずこの増分レベル0を選択して、実行する必要があります。

- Level 1差分 - 差分増分バックアップでは、最後に実行されたLevel0またはLevel1のバックアップ以降の変更を含みます。そのため、もっとも増分量が少なくなります。ただし、リカバリの際には複数の増分バックアップを適用するため、リストア時間が長くなる場合があります。

- Level 1累積 - 常に最後に実行されたLevel0の増分バックアップからの変更をバックアップするため、累積増分のバックアップを重ねるごとに、バックアップデータ量が多くなる場合があります。しかし、その分リストアの際には直近のLevel0の増分バックアップともっとも新しい累積増分のみをリストアすれば、復旧が可能です。

- アーカイブログ - アーカイブログのみがバックアップされます。仮に他の項目が選択されていた場合でも、このオプションを指定した場合には無視されます。対象をバックアップセレクションセットとして保存し、いろいろなバックアップを組み合わせて実行する際に、そのセレクションセットを変更せずに、アーカイブログのみのバックアップを実行することが可能になります。

- 複製データベース - Oracle APM v5.5からの新機能です。データベースの複製を行うのに必要なバックアップになり、他の用途で使用することはできません。詳細は、別途ご紹介します。

- Flash Recovery Area - Oracle APM v5.5からの新機能です。Flash Recovery Areaに格納されたデータ全体をバックアップすることが可能です。活用方法等については、別途ご紹介します。

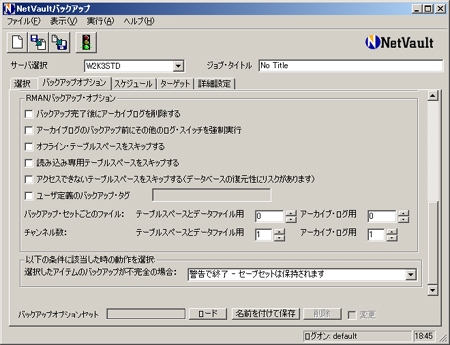

同画面をスクロールすると、下記のバックアップオプションが表示されます。

■RMANバックアップ・オプション

- バックアップ完了後にアーカイブログを削除する - アーカイブログのバックアップが正常に完了した時点で、そのログを削除します。通常アーカイブログは何もしないと永遠にローカルのハードディスクへたまり続けます。バックアップが完了していれば、いざとなったらバックアップデータからリストアして復旧ができるので削除が可能です。しかし、ディスク容量に余裕があれば、ローカルのハード・ディスクからの復旧の方が早く確実な場合も多いようです。リカバリ要件とシステムのリソースにあった選択が重要となります。

- アーカイブログのバックアップ前に、その他のログスイッチを強制実行 - 強制的に"ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT"を実行して、ログスイッチを発生させます。できるだけ直近のログの内容までをバックアップしたい場合に指定します。

- オフライン・テーブルスペースをスキップする - オフラインのテーブル・スペースがバックアップから除外されます。

- 読み込み専用テーブルスペースをスキップする - 読み取り専用のテーブル・スペースがバックアップから除外されます。読み取り専用の場合、毎回バックアップしなくても、一度バックアップしたデータがあれば問題ないことが多いようです。

- アクセスできないテーブルスペースをスキップする - アクセスできないテーブル・スペースがバックアップから除外されます。ただし、除外したテーブルスペースが他のテーブル・スペースにとっても重要なデータである場合、データベースとしての復元性に問題が発生します。

- ユーザ定義のバックアップ・タグ - バックアップ・セットを管理する時にタグを使用すると、任意の名前により区別しやすくなります。NetVaultのみでバックアップ/リストア管理を行う場合には、あまりメリットはありませんが、RMANのコマンドからたくさんのジョブを判別したい場合には便利でしょう。

- バックアップ・セットごとのファイル - 1つのバックアップ・セットに含める数を指定します。テーブル・スペースやデータ・ファイル用とアーカイブログ用に分けて設定することが可能です。あまり細かく分けてしまうと、特にアーカイブログのようにたくさんのファイルが作成されることがある場合には、バックアップセットの数が増えすぎてしまう場合もあります。

- チャネル数 - 複数のチャネルをバックアップ・ジョブに割り当てることで、複数デバイス使用時にパラレルにバックアップを実行することができるようになり、バックアップ時間を短縮することができます。

■以下の条件に該当した時の動作を選択

バックアップ対象をすべてバックアップすることができなかった時、どのようなジョブの挙動にするのかを指定します。デフォルトでは、セーブセットの内容は保持され、警告になりますが、下記の選択肢があります。

- 警告で終了 - セーブセットは保持されます

- 警告なしで終了 - セーブセットは保持されます

- 失敗 - セーブセットは保持されます

- 失敗 - セーブセットは保持されません

| >> バックアップジョブの実行 |

|

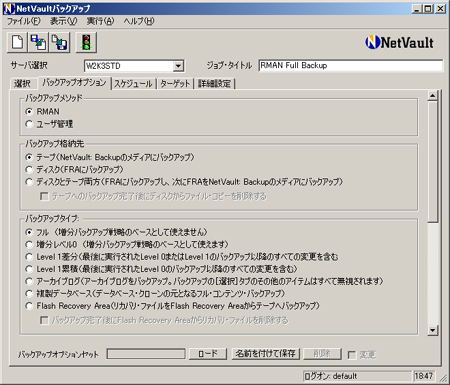

一番基本的な設定で、インスタンス全体を指定し、すべてのバックアップ・オプションをデフォルトに設定したまま、バックアップ・ジョブに名前をつけて実行してみます。

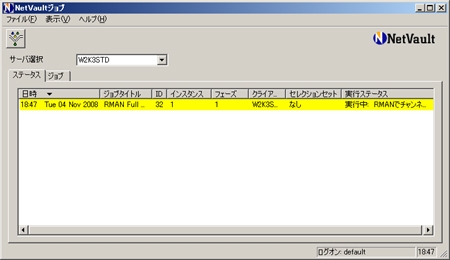

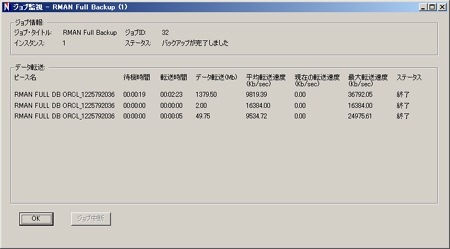

NetVault GUIからジョブ管理を選択し、状況の確認を行ってみると、ジョブが実行され、最終的に問題なく終了することが確認できました。

| >> 次回は・・・ |

|

次回はバックアップしたデータを使用し、リストア/リカバリを実際に行っていきます。